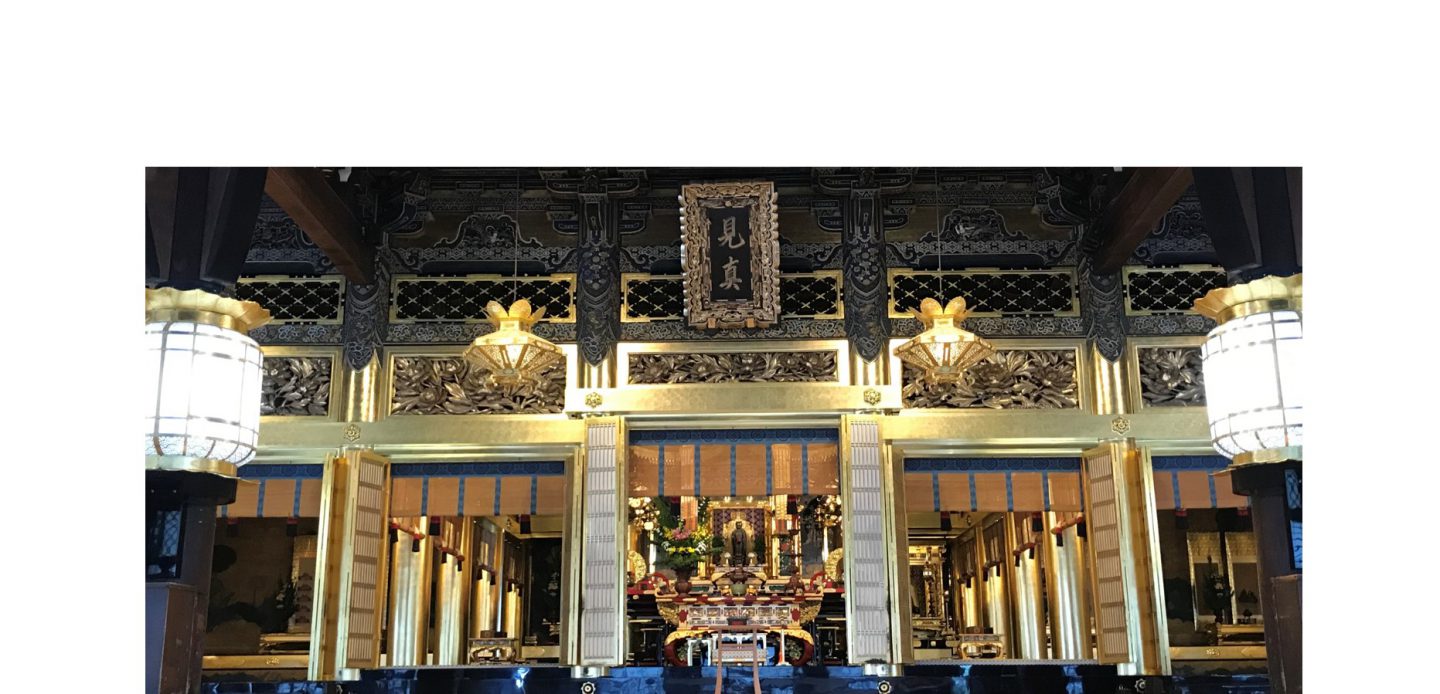

8月法話「三願転入」

常圓寺 井上敬信

今年の西本願寺の論議会で「三願転入」という論題が論議されました。

三願転入とは宗祖が『教行信証』の真実五巻、要門・真門を示されたうえで自身の信仰に寄せて自らの求道の歩みを語られたものです。

ここをもつて愚禿釈の鸞、論主の解義を仰ぎ、宗師の勧化によりて、久しく万行諸善の仮門を出でて、永く双樹林下の往生を離る。善本徳本の真門に回入して、ひとへに難思往生の心を発しき。しかるに、いまことに方便の真門を出でて、選択の願海に転入せり。すみやかに難思往生の心を離れて、難思議往生を遂げんと欲す。果遂の誓(第二十願)、まことに由あるかな。ここに久しく願海に入りて、深く仏恩を知れり。至徳を報謝せんがために、真宗の簡要を摭うて、恒常に不可思議の徳海を称念す。いよいよこれを喜愛し、ことにこれを頂戴するなり (註釈版p413)

宗祖が万行諸善の仮門である第十九願から善本徳本の第二十願に回入し、第二十願から選択の願海、第十八願に転入するとあり、阿弥陀仏の本願である弘願に入る歴程が述べられたものであり、宗祖が弘願に入ることのできた喜びがしめされています。

この論題では「宗祖は三願転入されたのか?またされたのならいつ三願転入されたのか?」「宗祖のように私たちも三願転入をしないと回心しないのか?」ということが問題になりましたが、私にとっては「果遂の誓(第二十願)、まことに由あるかな」の文が一番有難く感じました。

果遂の誓いとは第二十願のことです。宗祖はこの願のことを方便の願とお示しになり、自力念仏往生の願、また難思往生、真門とお示しになりました。これは難思議往生の議の字、真実門の実の字を自力心から一字削って貶めていることです。

この第二十願は大きく第十九願から第二十願への回入、第二十願から第十八願への転入の用きの二つの用きがあります。

第十九願から第二十願へはさまざまな仏道修行から念仏一行の往生へみちびく用きということです。法然聖人はお念仏の功徳を勝易の二徳と示されています。また名号のお徳を「万徳の所帰」すべての徳の帰するところとお示しです。お念仏は功徳が勝れていて、もっとも簡単な行であると示されます。この功徳をもって念仏に導くのです。

第二十願から第十八願へはお念仏を称えるという行体の違いはありません。ただ衆生の心が自分を中心としている自力の信か、阿弥陀様にお任せする他力の信かが違うのです。

自力心とは自らの行を当て頼りとしていることです。阿弥陀様の「必ず救う、われにまかせよ」の勅命よりも自らの功徳の方が大切だと考えることですから、阿弥陀様の勅命を信用していない、阿弥陀様を疑うことになります。ですので自力心は佛智疑惑になってしまうのです。

それを捨自帰他、自力の心を捨て去らせ、他力阿弥陀様の心に帰せさせるのが、方便、私が理解しやすいように教え導く用きであり、調機誘引、機をととのえて、弘願阿弥陀様のまことの心に導く用きであるのが第二十願の願功なのです。真実からもれるものを必ず救うとお示し下さっているのが方便、第二十願なのです。真実が方便によってより明らかになるのです。

蓮如上人は『御一代記聞書』88の中で、「わたしの心はまるで籠に水を入れるようなもので、ご法話を聞くお座敷ではありがたい、尊いとおもうのですが、その場を離れると、たちまちもとの心に戻ってしまいます」とある人が質問したことに対して「その籠を水の中につけなさい。わが身を仏法の水の中にひたしておけばよいのだ」と仰せになりました。

自ら信心を得ようと努力していることは素晴らしいことですが、籠のあいだから水が漏れているようなものです。自力の心をひるがえしてただ阿弥陀様にお任せするしかない。ざるのような私の心をただ阿弥陀様の法水の中につけさせていただく。捨てきれない自力の信に気づかされ、阿弥陀様の仏智が満入していく自身の心の変化のことを三願転入でお示しになられたのだと思います。