10月法話「優しさ」

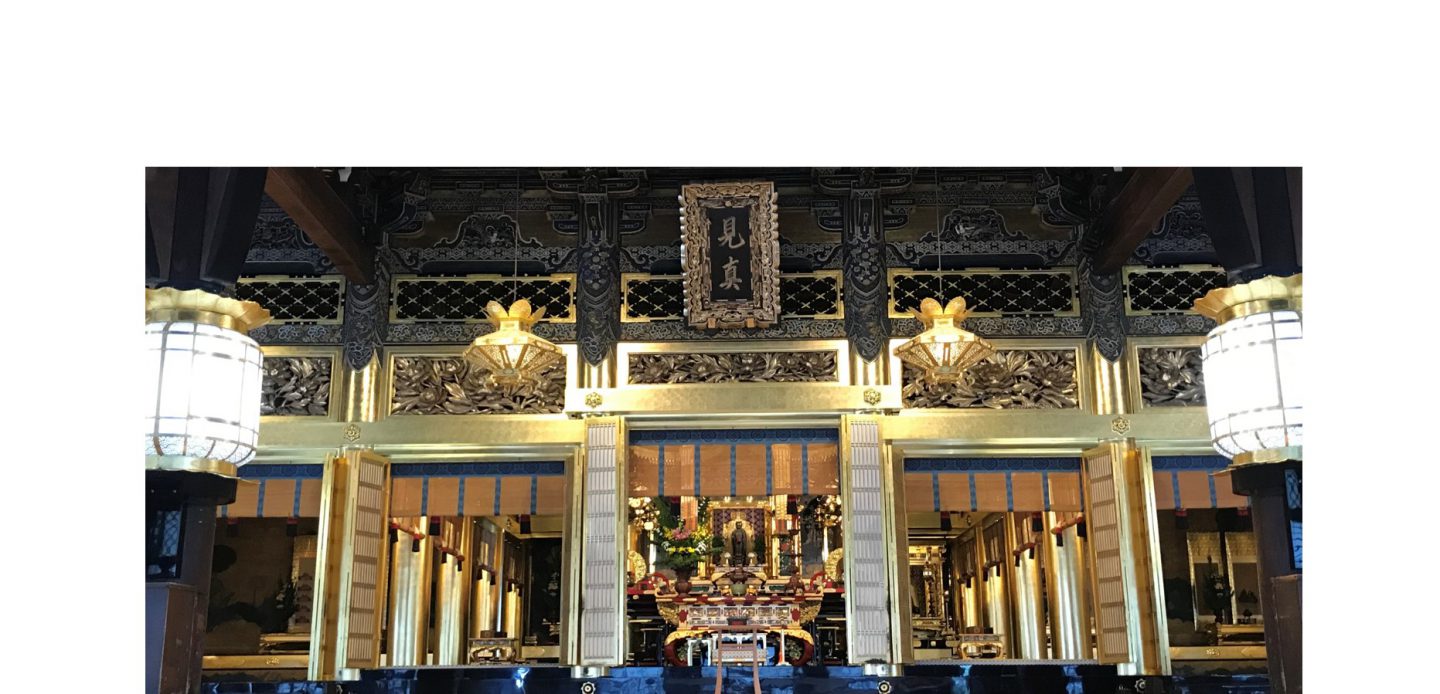

真栄寺 馬場弘道

真栄寺では、朝夕6時に梵鐘を撞いて、時の音を届けています。

夏休みにハワイで暮らしている弟の家族が1週間ほど帰ってきた時の話です。

8歳になる姪っ子の杏奈ちゃんが「朝の鐘を撞きたいから6時に起こしてね」と、私と約束して眠りにつきました。

明朝6時前に部屋を覗くと、杏奈ちゃんはぐっすりと寝ていたので、疲れもあるだろうと思い、そのまま起こさずにいました。

私は6時の鐘を撞いた後、境内の掃除をしながら「起こしてー」と言われたこともすっかり忘れて7時半過ぎにお寺に戻りました。すると弟が杏奈ちゃんに「ごめんね」と謝っています。

杏奈ちゃんは、どうして起こしてくれなかったのと泣いています。弟は、私が杏奈ちゃんに6時に起こしてね、と言われたのを知らないので、自分が起こさなかったことで部屋に1人きりにして寂しい思いをさせてしまったんだと、杏奈ちゃんに謝っていました。そんな弟と杏奈ちゃんのやり取りを見ながら、私が起こさなかったから泣いているんだと、ようやく気づいて「ごめん、6時に起こして鐘を撞くんだったね」と謝りました。

私は、まだまだ寝ていたいだろうと、あまり深く考えずに起こさなかったのですが、杏奈ちゃんには鐘を撞くことはとても大きなことだったようで、しかも弟にも迷惑をかけてしまいました。

良かれと思ってやったことが、本人だけでなく周りをも巻き込んでしまう。優しさって本当に難しいなと感じる出来事でした。

「優しい」の「優」の漢字を分けてみると人偏に憂と書きます。「憂」は、物事が思い通りにならないことへの嘆きや苦しみを表わす言葉です。この「憂」という字の成り立ちを調べてみると『大切な人を亡くして悲しんでたたずむ人の姿』を表しているようです。その悲しんでたたずんでいる人の横に、さらに人がよりそっている形が人偏に憂の「優しい」、「優」という字になります。

悲しむ人の側そばで、その人の悲しみに心を痛め、わが事のように悲しんであげる心のうちに、人の「優しさ、気遣い、思いやりの深さ」を感じていくということではないでしょうか。

このように、優しいという字は「悲しんでたたずむ人の側に寄り添う人の姿」から生まれた字であり、いのちといのちの繋がりの中から、心を通わすことで相手の心を少しずつ知り、学んでいくんだなと感じました。

仏教では、「優しさ」のことを「慈悲」と表すことができるでしょう。

「慈」は「人を幸せにすること」、そして、「悲」は「苦しみを取り除くこと」で、この二つを合わせて「慈悲」になります。自分の幸せよりも他人の幸せを願い、苦しんでいる人には分けへだてなく寄り添うという「慈悲」の心。

日頃から「優しい人」でありたいと願ってはいますが、常に寄り添ったり、相手を思い続けることはなかなか難しいものです。仏さまは、あらゆる人に対して、いつも分け隔てなく優しい心で包み込み、ひとりひとりを照らしてくださっています。そのような仏さまの教えを聴かせていただく中で、私の内にもある、優しさや慈悲の心を少しずつ大きく育んでいけるよう歩みたいものです。

合掌