5月法話「大転換」

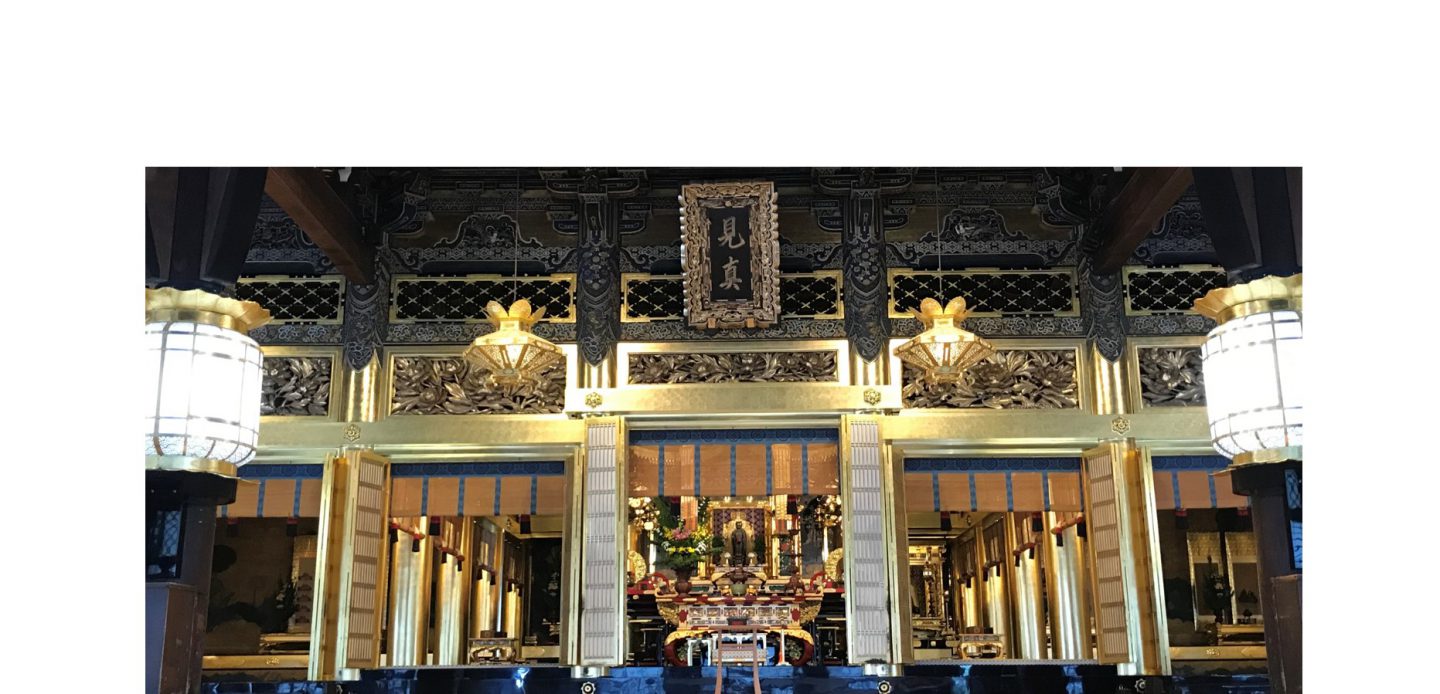

高林寺 菅原智之

今年も早半年が過ぎます。如何お過ごしでしょうか。

「極楽浄土」という言葉をご存じあると思います。しかしこれほど誤解を受けている仏教用語はないと思います。「極楽=あの世=快楽の極み」という認識。本来は「安らかにして、満たされている世界」です。極楽浄土の別名は「安楽国」。安楽とは「欲望の炎が消えた心持ち」のことです。それはさとりそのもの。快楽の極みではありません。

考えさせられる例え話があります。

ある人がお釈迦様に「どうか地獄と極楽浄土を見せてください」とお願いしました。お釈迦様はある洞穴へと案内します。すると洞内の分岐点に「右・地獄 左・極楽浄土」と看板が出ていました。

お釈迦様は「まずは地獄へ」と手を引きます。暗い洞内の先に、穴から漏れ出る明かりが…。中をのぞくとそこには丸机と椅子がありました。やがて、地獄の鬼につれられた亡者達が等間隔で座らされます。鬼は亡者の片手を椅子に縛りつけ、反対の手には柄の長いスプーンを握らせます。間もなくして、机上にご馳走が運ばれてきました。

亡者達は我先にと食事をスプーンで掬います。しかし掬い取るのには丁度良い柄の長さなのですが、自分が食べるには長すぎるのです。結局ご馳走はこぼれ落ちるばかりで、食べられた者はいませんでした。

次に向かったのは極楽浄土。同様に穴からのぞくと、地獄と同じ光景です。丸机に置かれたご馳走と、片手を縛られ一方には柄の長いスプーンを握らされた人々…。

しかしこちらはニコニコ食事をしているのです。自分の口に食べ物を運ぶのではなく、何と隣人の口へと与え互いに食べさせあっていたのでした。

「奪い合えば足りず、与え合えば安らかに満ち足りる」。エゴとエゴがぶつかり合う世界を地獄と呼ぶのです。

こんな言葉があります。

足で蹴飛ばしていたものを、あら勿体なやと、頂ける世界を浄土という

真宗大谷派僧侶 安田理深

「足で蹴飛ばしていたもの」とは何でしょうか。私達は「自分の都合が叶わないのならば、生きている意味がない」とまで言い出しかねません。不都合な出来事は蹴飛ばしたいのです。しかし「諸行無常の道理=すべてのものは移り変わる」は、私の都合などお構いなし。手にしたものを失う定めからは残念ながら逃れられません。

思えば私達は、自分の都合という妄念の中に生きているのでしょう。その中で蹴飛ばしていたものも含めて『自分自身』に違いありません。老病死と愛別離苦。すべての出来事が私そのものでした。仏教とは、現実の私と出遇う歩みです。

仏教ではこの世を「娑婆=都合と都合がぶつかり合うが故に、堪え忍んでゆかねばならない世界」と呼びます。「浄土=仏のさとりの世界」は、娑婆を包み照らし出します。それは価値観に転換をもたらすはたらきです。

阿弥陀如来の智慧と慈悲、お浄土というさとりの世界は、迷いの私を救わんと、「南無阿弥陀仏」のお念仏となりてはたらき続けます。それを私の為であったと聴聞する時、大転換が生まれる。それを「信心」と申します。

ある時、安田先生の自宅が火事に見舞われ、貴重な蔵書が灰になってしまいました。失意の中、先生は仰いました。「『焼かれた』のでもない。『焼いた』のでもない。ただ『焼けた』。そうすると事実を事実のまま受けていけるのではないか。自も他も損なわんで済む」と。まさに大転換です。

人生が行き詰まるのではない。

自分の思いが行き詰まるのである。

安田理深

共々に如来のお心に出遇わせていただきましょう 合掌